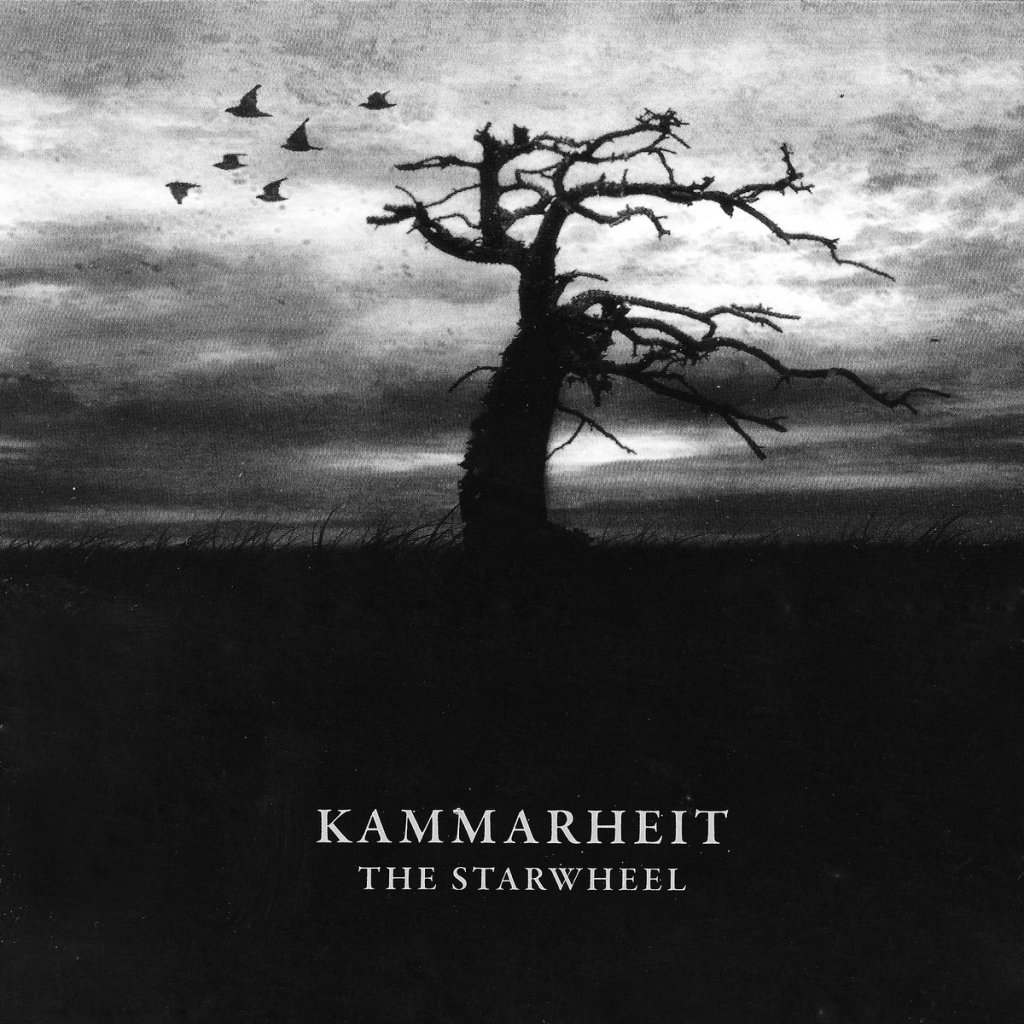

| Année de parution : 1997 |

| Pays d’origine : Autriche |

| Édition : CD, Napalm – 1997 |

| Style : Black Metal Atmosphérique, Dungeon Synth, Black Metal Symphonique |

Ça ne devrait pas fonctionner… Non. Ces synthés nineties tout simplistes qui se veulent pourtant grandioses et porteurs de symphonies fantasmatiques. Cette batterie programmée cheap à l’os. Le côté hyper répétitif et monotone des morceaux. Et pourtant… pourtant… Bordel que ça marche ! Avec ce troisième album longue-durée, les Autrichiens de Summoning livrent selon moi leur plus belle offrande discographique (du moins, à ce jour). Tous les éléments sonores kitschouilles évoqués ci-haut s’enchevêtrent à merveille à ce Black Métal atmosphérique racé en diable. Le résultat final est proprement bluffant. Bienvenue sur la Terre du milieu et plus précisément, bienvenue à Dol Guldur, la « Colline de la Sorcellerie » ; forteresse de ce cher Sauron (au sud-ouest de la Forêt Noire).

Parce que oui, les gars de Summoning sont des fans finis de Tolkien et de sa cosmogonie. Dans le beau monde du Métal (et du Dungeon Synth, accessoirement), on retrouve un nombre assez élevé de formations qui ont été grandement influencés par la bibliographie colossale de John Ronald Reuel. On peut citer Black Sabbath, Cirith Ungol, Burzum, Amon Amarth, Blind Guardian et Gorgoroth… Mais aucun de ces groupes n’a réussi à capturer aussi bien l’essence même de l’univers de Tolkien que Summoning… L’entièreté de leur discographie est dédiée au monde fantastique dépeint par l’écrivain britannique.

L’oeuvre de Tolkien est maximaliste et épique. Le territoire décrit est immense et disparate… Villages idylliques, montagnes aux cimes enneigés, grottes/cavernes ténébreuses, châteaux fortifiés, forêts mystérieuses, marécages brumeux, landes dévastées… Les personnages (provenant de différentes races) sont légion. Les intrigues les concernant sont fabuleuses et rocambolesques.

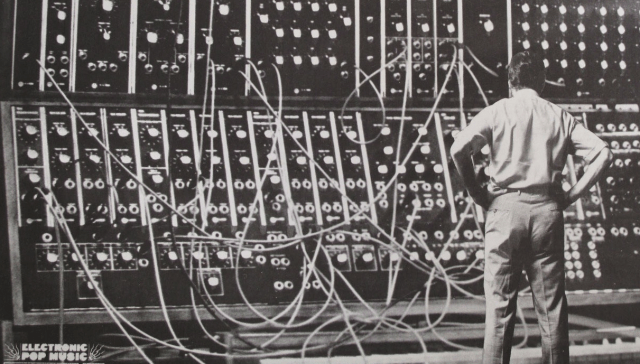

Pour illustrer tout cela avec des sons, cela prenait bien évidemment une musique tout aussi maximaliste/épique. Et Summoning n’avait pas vraiment les moyens de leurs ambitions… Qu’à cela ne tienne ! Les claviers deviendront la matière première des rêves les plus fous. Ils se feront tantôt trompettes victorieuses, tantôt choeurs austères. Ils invoquent les cordes, les cuivres, les instruments à vent, les clochettes, l’orgue et le piano. Bref, il y a ici du synthé. ÉNORMÉMENT de synthé. C’était un pari risqué. Ils auraient pu tellement se planter. Je me répète mais : que nenni ! C’est une réussite totale. OUI, c’est parfois très niais et même rigolo… mais bordel qu’on y croit et qu’on se laisse transporter remarquablement facilement par cette musique éthérée/onirique jusqu’à la moelle.

Au programme : la visite de la sombre citadelle s’effectuera sous l’assaut des milles et uns claviers multicolores des deux acolytes (Silenius et Protector). Une voix black métallique très criarde s’ajoutera alors au tableau, elle même secondée par cette drum-machine martiale, cette basse monocorde et des guitares aussi mélodieuses que triomphales. Dans tout ça, on retrouvera aussi du Heavy Metal, de l’ambient tribal, du darkwave néo-classique, du néo-folk païen et un peu de la bande son de vos J-RPGS préférés (époque Super Nintendo). Bref, c’est la rencontre absurde et inespérée entre Mortiis, Burzum, Dead Can Dance, Richard Wagner, la trame sonore de Conan le Barbare, Nobuo Uematsu et Iron Maiden. Juste ça.

À part une intro tout ce qu’il y a de plus primaire (et qui pourtant, hantera longuement l’adolescent romantique que j’étais) et un autre interlude pianissimo à mi-chemin, l’album se décline en 6 morceaux monolithiques de plus de 8 minutes chacun. Ils sont tous excellents, pleins à rabord de cette ambiance chimérique qui occupait l’esprit de nos deux lascars mégalomanes. Le disque est long et se savoure sans heurt d’un bout à l’autre, avec délectation.

Je vous recommande fortement d’écouter l’album lors d’une longue marche forestière. Frissons et émois garantis. Et évidemment, en vous replongeant les yeux et l’esprit dans les pages du Seigneur des Anneaux. Et oui. Il n’y a pas que James Horner qui a réussi à illustrer parfaitement la Terre du milieu en musique.

Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :