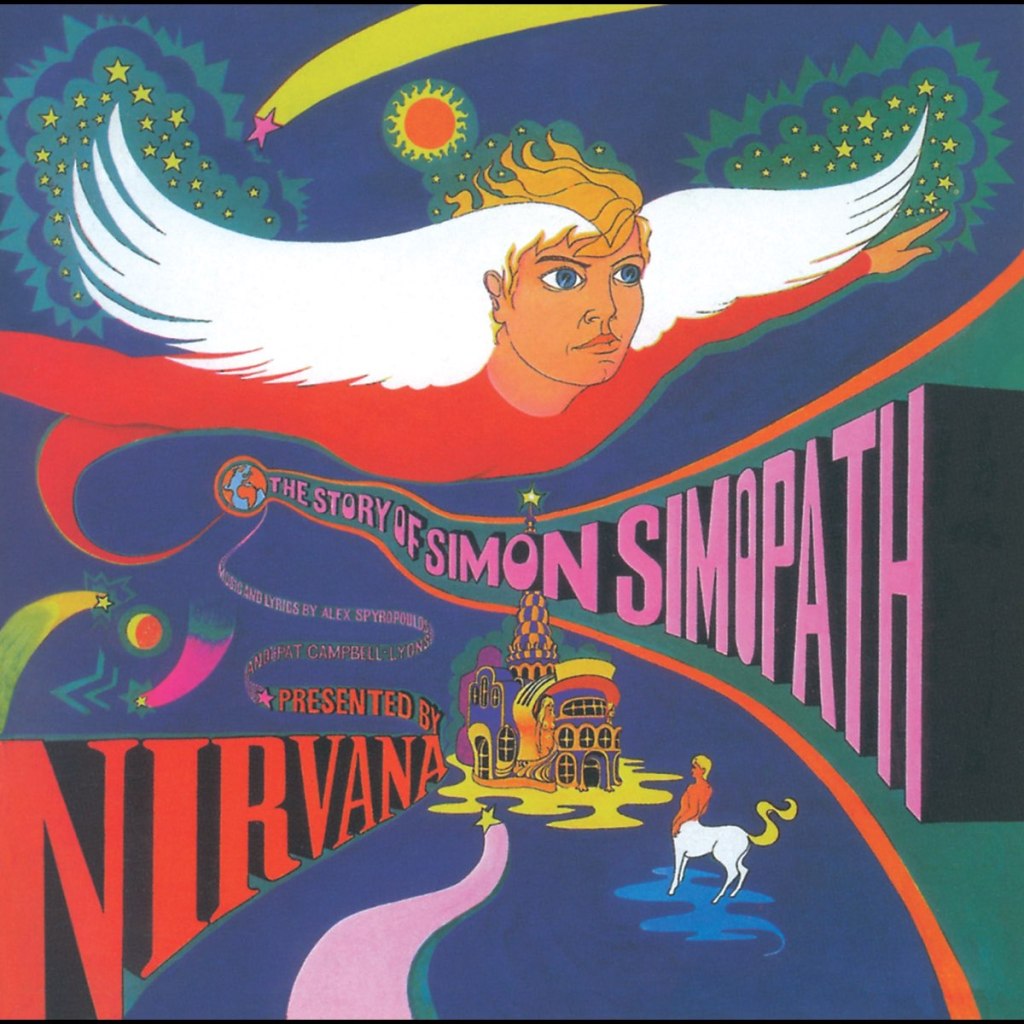

| Année de parution : 1968 |

| Pays d’origine : Royaume-Uni |

| Édition : CD, Repertoire – 2002 |

| Style : Rock psychédélique, Opera Rock, Proto-Prog, Baroque Pop |

Un des tout premiers albums conceptuel de l’histoire de la musique, « S.F. Sorrow » est une pure magnificence sonore made in Abbey Road. Là où les Pink Floyd venaient d’enregistrer leur mythique « Piper at the Gate of Dawn », Les jolies choses vont à leur tour prendre place et eux aussi se munir des services précieux de l’ingénieur son des Beatles, l’incréééédible Norman Smith (googlez ce nom mesdames et messieurs), pour créer un disque bourré jusqu’à plus soif d’effets studios explosivement orgasmiques, de folie mélodique, de riffs de guitares acides rappelant le Zeppelin de la grande époque, de sitar étincelant (c’est c’lui de George !), de flûte Jethro-tullesque avant l’heure, d’orgue atmosphérique, de batterie jouissive (2 batteurs et 1 percussionniste !!!), de chœurs vocaux irrévérencieux et surtout : de compos superbes.

L’album a un mix de fou. C’est le summum de ce qui pouvait se faire à l’époque. Aucun son à jeter. Tout est divin. Et il est aussi important de mentionner que comme bon nombre de disques psychédéliques de l’époque, c’est un album on ne peut plus sombre dans les thèmes. Et oui, la musique psyché, ce n’est pas que lolipops acidulés et adoration du Soleil. Il y a aussi une grande désillusion lysergique qui accompagne cette époque. Après, tout S.F. Sorrow , c’est l’histoire de Sorrow (ou Chagrin), ce jeune homme mal dans sa peau qui est confronté à l’amour, la guerre, la mort, le deuil, la démence et qui finit en vieillard misanthrope, seul face à un passé qui le dépasse.

Les 3 premières pièces, c’est la partie innocente de l’histoire : la naissance et la jeunesse de Sorrow. « S.F. Sorrow Is Born » est une géniale entrée en matière qui donne le ton. Des effets de claviers vachement planants et proto-prog-licieux, des grattes acoustiques, une basse inoubliable et un refrain fichtrement accrocheur. « Bracelets of Fingers » s’ouvre sur des chants de « Looove loove Loove » des plus décalés avant de nous présenter la jeunesse de notre protagoniste adorée, le tout rempli de ce sitar intoxiqué et de références (à peine voilées) à la masturbation. « She Says Good Morning », c’est là où Sorrow tombe en amour dans un gros élan Beatlesques époque Revolver (l’apport de sir Smith j’imagine), mais avec des solos de guitares beaucoup plus méchants et lourds que presque tout ce qu’on retrouve chez les Fab 4.

« Private Sorrow » est magnifique. Notre ami est appelé à la guerre. Les percus militaires, la flûte austère et la fausse joie prévalante nous rappellent que le temps de l’insouciance est terminé. C’est maintenant l’heure de l’ordre et du chaos. Et ce n’est pas ce clavier étrangement enfantin qui va nous redonner le sourire. « Balloon Burning » ou la mort de la copine de Sorrow dans ce Zeppelin en feu… Scène atroce portée par ces vocaux quasi spoken word monocordes et cette guitare sale qui rappelle le Velvet Underground. Toute bonne humeur est partie pour de bon. C’est ensuite l’heure des adieux déchirants et des funérailles sur un « Death » haut en émotions. Ces sitars funèbres et cette basse lancinante sont fabuleux de tristesse… Un grand moment de musique sombre.

La 2ème partie s’ouvre sur « Baron Saturday », sorte de revers nébuleux du « I Am the Walrus » de Lennon, qui dérive rapidement dans des méandres percussifs et tribaux avant de nous ramener sa mélodie saugrenue à la poire. « The Journey », c’est le début d’une descente dans les enfers de la folie et de la dépression pour le pauvre Sorrow. Le tout se poursuit dans la beauté cafardeuse d’un « I See You » qui combine à merveille passages acoustiques et électriques. Larmes, abîmes et peurs sont au rendez-vous. Et la pièce se termine par un épisode des plus médusant où l’on entend cette voix satanique, hyper-saturée et horriblement déformée, perforer la musique et l’ensevelir sous dix milles tonnes de malaises… Le puits de la destinée (« Well of Destiny ») est vraiment le moment le plus expérimental du disque : 1 minute 40 de musique concrète hyper glauque, que n’auraient pas reniée un certain groupe allemand du nom de Can sur un album appelé Tago Mago.

« Trust » initie le triptyque de la conclusion. Superbe chanson qui renoue musicalement avec l’euphorie du début, les paroles sont pourtant loin d’être très jojo (« Excuse me please as I wipe a tear, Away from an eye that sees there’s nothing left to trust, Finding that their minds are gray, And there’s no sorrow in the world that’s left to trust… » vous voyez le genre). « Old Man Going », avec ses airs d’hymne proto-Heavy-Metal et sa rythmique Amon Düül-esque, c’est le dernier souffle de notre héros, alors qu’il s’apprête à affronter sa propre fin, plein de rage, n’ayant rien compris à son passage sur la Terre. Le son est hyper-saturé et bien acerbe. Regrets, déceptions, frustrations, haine. Tout cela se ressent à la puissance dix à l’écoute de ce joyau de Space Rock.

L’album se termine magnifiquement avec un « Loneliest Person » beau à pleurer… Si cette piécette désespérée ne vous fait rien ressentir après l’épopée tragique et grandiose que vous venez de vivre, je ne veux pas vous connaître, qui que vous soyez.

Donc… « S.F. Sorrow », c’est un des GRANDS disques oubliés de l’ère psychédélique. À découvrir de toute urgence. Et à conseiller aussi à ceux qui pensaient que les sweet sixties, ce n’était qu’harmonie, fiestas, promiscuité et stupéfiants. Un bien beau wake-up call que cet album.

Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :