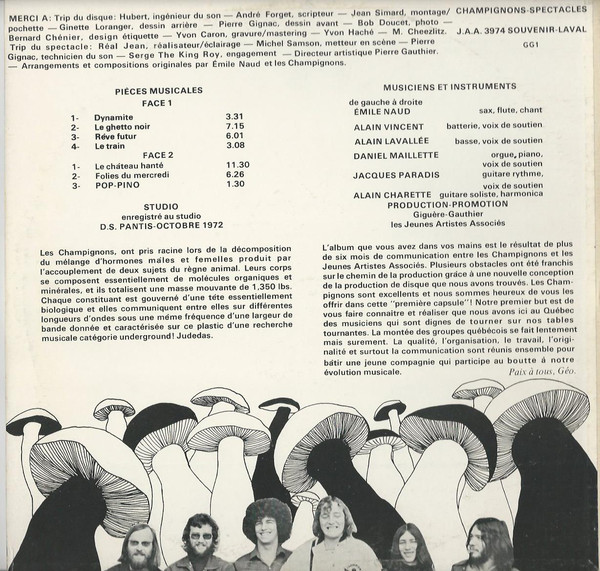

| Année de parution : 1972 |

| Pays d’origine : Italie |

| Édition : CD, Sony Music – 2016 |

| Style : Rock Progressif, Symphonic Prog |

Quelle superbe entrée en matière pour ce groupe qu’on peut aisément qualifier de légendaire ! Véritable pierre angulaire de la (très riche) scène progressive italienne, PFM signe avec ce premier album un des très grands manifestes du prog transalpin. C’est d’ailleurs avec celui ci que j’ai commencé à arpenter (tympans déployés) les offrandes musicales multiples d’un pays qui n’avait pas fini de me séduire et de me surprendre… À l’écoute de ce disque quasi-parfait, on est en droit de se demander comment autant de raffinement et de maturité est-il possible alors qu’il s’agit d’une première offrande discographique pour nos comparses ? Et bien parce que les messieurs fort talentueux n’en sont pas vraiment à leurs premières armes… En fait, avant d’adopter le nom « PFM » en 1970, le groupe existait déjà depuis un bon moment. Dans les années 60, ils étaient reconnu comme un groupe de « session » prisé et ont enregistré des disques avec plusieurs grands noms de la chanson italienne (Fabrizio de Andre, Lucio Battisti, Adriano Celentano ; pour ne nommer que ceux là). Ils ont aussi sorti un disque de baroque pop psyché sous le nom de Quelli en 1969. C’est donc des musiciens passablement aguerris qui nous livrent leur vision bien personnelle du rock progressif en l’an de grâce 1972.

Deux mots qui me viennent à l’esprit pour décrire la sonorité de PFM : pastoral et champêtre. Ya pas de doute : cette musique puise sa magie chez le Genesis de l’époque Trespass et Nursery Cryme. Mais on décèle aussi ce petit côté jazzy à la King Crimson old school et les flutiaux se font aller façon Jethro Tull par moments… C’est sans oublier la touche médiévale bien sympa à la Gentle Giant qui vient pointer son joli minois à plusieurs reprises.

Bref, au niveau des influences, il pourrait y avoir pire. Mais ce qui est encore plus faramineux dans toute cette belle affaire, c’est que PFM n’est pas que la somme de ses influences de qualité… Ils ont aussi une personnalité bien propre à eux. Il y a ce côté authentiquement italien qu’on ne retrouve pas chez les anglais : cette chaleur dans le son, cette émotivité à fleur de peau, ce romantisme rital si caractéristique. Et leur musique atteint un degré de raffinement (toujours ce mot) qu’on à peine à retrouver chez n’importe quel autre groupe de Prog, toutes époques confondues. Dans le genre « arrangements outrageusement somptueux », il n’y a pas un autre groupe de prog comme PFM dans les environs immédiats.

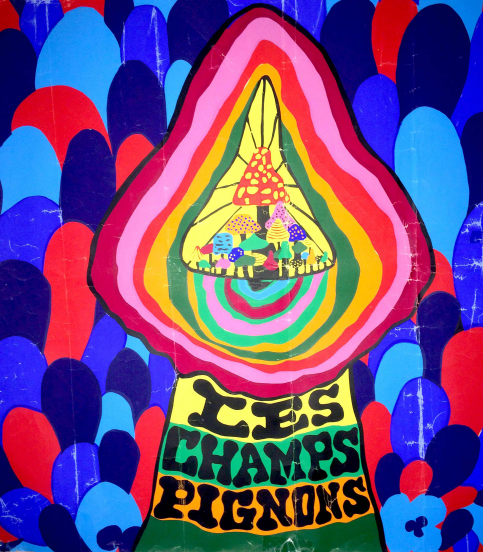

Tout aficionado du style en question se doit de découvrir la musique fantasque qui se cache derrière cet artwork façon de Chirico… Il y d’abord cette intro acoustique voluptueuse, tout en saudade guitaristique, qui se termine sur une envolée de mellotron victorieuse. La mélancolie se poursuit avec un « Impressioni di Settembre » étonnant de maîtrise et de subtilité. La batterie, toute en finesse, fait la part belle à la flûte, aux claviers analogiques, basse, mandoline, guitare électrique, guitare douze cordes et choeurs angéliques qui eux, s’exercent à nous tisser une petite symphonie automnale de 5 minutes et demie. Renversant.

« E’ Festa », comme son nom l’indique, est une invitation à la fête ; au carnaval plus précisément. Le piano à queue et la gratte électrique sont là pour distribuer les laissez-passer. L’énergie est complètement survoltée, voir même rigolote/grand guignolesque (ces « LA-La-la-la-LAAAA » presque zappa-iens). Mais la mélancolie n’est jamais bien loin chez PFM. On la retrouve dans ces courts passages contemplatifs qui font chaud au coeur.

« Dove.. Quando… » (en 2 parties) est proprement magnifique. Des passages acoustiques à pleurer où les voix humaines se perdent dans les brumes des montagnes, un violon qui te fend l’âme avec délice (merci Mauro Pagani !), un piano classieux à souhait qui s’enchevêtre aux assauts d’une des sections rythmiques les plus orgasmiques de tous les temps, des éclatements de grâce divine par ci par là, des passages jazzy-licieux qui peuvent me donner une violente érection sans crier gare. Tout est grisant ici.

Les deux derniers morceaux, « La Carrozza Di Hans » (avec ses passages de 12 cordes qui feront jouir tout fan de Steve Hackett à profusion) et « Grazie Davvero » (dont l’intro rappelle suspicieusement un passage emblématique de Dark Side of the Moon sorti l’année suivante) ne sont pas en reste et confirme tout le génie de ces mecs passionnés par la musique, la vraie, l’authentique, la folle… une musique qui raconte des histoires inoubliables même si on ne comprend pas un traitre mot d’italien… Et dire qu’ils feront encore mieux avec le suivant.

Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :